【事例あり】ナレッジベースとは?メリットや作り方、AIの活用例

この記事をシェアする

日々の業務を通じて得られるナレッジは、多様かつ大量です。しかし、その多くは業務担当者の頭の中に蓄積されるだけで、企業全体の資産として有効活用されていないのが現実ではないでしょうか。コンタクトセンターなど専門的な業務では、知り得たナレッジが属人化することによって業務効率が低下している場合があります。

そこで本記事では、ナレッジを共有するデータベースを活用するメリットや構築方法のほか、活用法について解説します。

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

ナレッジベースとは業務の知見を一元化したデータベースのこと

ナレッジベースとは、業務に活かせる知見を一元化したデータベースのことで、「知識ベース」「データベース」とも呼ばれるものです。これを構築することで、従業員一人ひとりの頭の中に蓄積されたノウハウや業務知識を共有し、組織全体の資産として活用することができます。

ナレッジベースは、属人化しがちな業務知識を関係者全員が確認できる場所に集約し、その伝承を促す経営手法「ナレッジマネジメント」の一環でもあります。従業員一人ひとりをハイパフォーマーに引き上げられるほか、従来は「目で見て覚えるように」といわれていた業務を、体系的に伝承できるようになります。

ナレッジベースを構築するメリット

ナレッジベースを構築すると、社内の引き継ぎや情報共有がスムーズになるほか、コンタクトセンターなど顧客対応業務のレベルアップにもつながります。ここでは、ナレッジベースを構築する主なメリットを、3つご紹介します。

社員間における知識の引き継ぎの効率化

人材の流動化で、どの組織でも頻繁に人が入れ替わるようになりました。新たに採用したスタッフに対しては、ベテランスタッフが研修を行ったり、サポートをしたりして育成していくのが一般的な流れでしょう。

しかし、この方法では、教える側のレベルによって教育の内容にばらつきが出ることに課題があります。採用する人員に対して教える側の人数が足りず、教育の質を保てない組織も少なくありません。

ナレッジベースを構築しておくと、誰もが同じように必要な知識を確認できるため、引き継ぎや教育の効率化が図れます。

顧客対応のレベルアップにつながる

コンタクトセンターでは、過去の問合わせ事例や回答のナレッジベースを蓄積することで、オペレーターの経験年数やスキルにかかわらず、適切な対応をとることができます。

情報の属人化を防いで質の高い顧客対応を標準化できるため、顧客満足度の向上につながるでしょう。また、クレームを対応する際に、蓄積された情報から過去の解決法が早期に発見できることも期待できます。

部署を越え、企業全体での情報共有ができる

ナレッジベースを活用すると、部署間だけでなく企業全体でスムーズに情報を共有できます。例えば、コンタクトセンターで得た顧客の声をナレッジベースに共有することで、商品開発のヒントになったり、これから取り組む予定のプロジェクトをより良く改善したりできる可能性があります。

ナレッジ共有について、詳しくはこちらをご確認ください。

ナレッジ共有とは?ツール導入のメリットと成功させるポイントを解説

ナレッジベースの作り方

ナレッジベースは、下記のように既存の社内システムや専用のシステムなどで作ることができます。より簡単なプロセスで充実した機能を求めるなら、専用システムの導入がおすすめです。

FAQシステム(ヘルプデスク)型

FAQシステムは、よくある質問とその回答をまとめたFAQを、カテゴリーやセクションで階層を細かく設定できるものです。ナレッジを集約し、社内FAQやコンタクトセンターなどで活用します。

このシステムは社内やコンタクトセンターだけでなく、顧客向けのFAQサイトの構築にも活用できます。顧客自身が問合わせの前に解答にたどり着く回数を増やすことができ、オペレーターの負担を軽減することにもつながるでしょう。

FAQシステムは、カスタマーサポート業務の問合わせを減らしたいコンタクトセンターにはもちろん、従業員からの問合わせ対応を円滑にしたい社内ヘルプデスクにも適しています。

FAQの作り方について、詳しくはこちらをご確認ください。

【FAQの作り方】問合わせ削減に向けた手順や構成を解説

FAQの成功事例について、詳しくはこちらをご確認ください。

FAQの成功事例を5つ紹介!問合わせ削減のためのコツと活用イメージ

社内wikiシステム型

社内wikiシステムタイプは、社内の業務ナレッジを蓄積する場合に適したタイプです。投稿しやすく、情報を探しやすいUI・UXで、主体的な共有を促進します。業務ナレッジの蓄積が必要なIT企業や開発チームなどに向いているでしょう。

オンラインストレージ型

社内資料を蓄積する場合には、外出先やテレワークでも必要なファイルにアクセスできるオンラインストレージが適しています。無料のものもありますが、外部からのアクセスが増えることを考慮して、有料の法人向けにすると、セキュリティ面での不安が軽減されます。

テレワークを導入している場合の情報管理におすすめのシステムです。

社内SNS型

従業員同士が情報をリアルタイムで共有できる社内SNSでも、ナレッジベースを作ることができます。SlackやMicrosoft Teamsなどの社内SNSを活用すれば、ナレッジをチャット形式で簡単に蓄積可能です。特に、日々の業務に関するちょっとしたノウハウや質問のやりとりをスムーズに行いたい場合に適しています。

文書管理システム型

文書管理システムとは、社内の電子文書や紙文書の画像データを一元管理し、アクセス制限を設定できるシステムのことです。ナレッジを体系的に保存したい企業に向いており、ISOや内部統制のための文書管理にも適用できます。文書の管理機能によって、最新情報を正確に維持できるのも特長です。

データベース型

データベース型のナレッジベースは、社内にデータを蓄積して共有できるシステムで、ナレッジの管理・活用を効率化できます。「知識情報検索型」とも呼ばれており、必要に応じて適切なデータを検索できるシステムです。独自のデータベースを持ちたい場合や、高度な検索機能を必要とするケースに向いています。

データマイニングツール型

データマイニングツールとは、ビッグデータをAIなどで分析し、業務改善のヒントを抽出するためのシステムで、ナレッジベース型と分析機能を組み合わせたシステムになります。コンタクトセンターにおいては、顧客からの問合わせデータやフィードバックを分析し、問題を特定することで、FAQの充実やサービスの向上につなげられます。

グループウェア型

グループウェアとは、スケジュール管理、ファイル共有、タスク管理、チャット機能などを統合的に提供するシステムのことで、ナレッジベースとしても活用可能です。業務に必要な情報をスムーズに共有できるため、業務効率が向上します。特に、部門横断での情報共有を促進したい場合などに適しているでしょう。

ナレッジベースの効果的な運用方法

ナレッジベースは、作るだけでは十分な効果を発揮できません。効果的に運用し、価値ある情報を継続的に蓄積するためにも、適切な管理体制と継続的なメンテナンスが必要です。

ここからは、ナレッジベースを長期的に活用するためのポイントを紹介します。

ナレッジの管理者を決める

ナレッジベースを適切に運用するには、管理者を決めることが重要です。管理者は、カテゴリー整理やタグ付け、重複する情報の統合、不要なデータの削除などを行い、ナレッジベースを誰でも使いやすい状態に維持する役割を担います。

また、ナレッジベースを多くの人に使ってもらえるよう、社内への周知を定期的に行うことも大切な役割といえるでしょう。

マニュアルを作る

ナレッジベースの活用方法を従業員に周知するために、利用マニュアルを作成しましょう。情報の投稿・検索・編集の方法を明記し、ナレッジベースを活用するメリットも伝えることで、社内での定着を促せます。特に、新入社員や異動者向けに、操作方法を説明するガイドラインを用意すると効果的です。

マニュアルを作ることで「従業員ごとにバラバラな形式でナレッジを保存しているため、ナレッジが見づらい」といった事態も防げます。

一部の部署内での導入からはじめ、効果を検証する

ナレッジベースを全社導入する前に、一部の部署やチームで試験的に運用し、課題を洗い出すのも効果的です。限定的に導入して使い勝手を確認したうえで、ナレッジベースを業務フローに合う形に改善して全社に展開すれば、よりスムーズな導入ができるでしょう。

また、成功事例を共有することで他部署にも展開しやすくなり、定着率の向上も期待できます。

ナレッジを継続的に更新する

ナレッジベースの情報は、定期的に更新・改善しなければ価値が低下します。管理者が定期的に情報をチェックし、最新の業務フローやトラブルシューティングを反映させる仕組みを作りましょう。

また、KCS(Knowledge-Centered Service:ナレッジセンターサービス)などの運用方法を参考に、従業員が積極的にナレッジを追加・修正できる環境を整えることも重要です。

FAQの改善について、詳しくはこちらをご確認ください。

FAQサイトを改善するポイントは?指標や分析方法を解説

フィードバックを取りいれる

ナレッジベースの利用者からのフィードバックを収集し、改善に役立てましょう。検索しにくい情報や不足しているコンテンツを特定し、必要なナレッジを追加することで、より実用的なシステムになります。アンケートや定期的なヒヤリングを実施すると、利用者のニーズを把握しやすくなります。

活用を促す仕組みや環境を整える

ナレッジベースを導入しても、活用する人としない人に分かれてしまうと、対応の均一化や業務の効率化にはつながりません。さらに、「検索しにくい」「情報が整理されていない」といった使いづらさがあると活用が進まないため、誰でも簡単に作成・検索できる仕組みを整えることが重要です。

まずは、ナレッジベースの活用メリットを従業員に理解してもらい、テンプレートを用意するなどして、情報の登録・共有をスムーズにできる環境を整えましょう。また、検索性を上げるには、キーワード検索だけでなく、自然文での検索ができるシステムを導入するのも有効です。

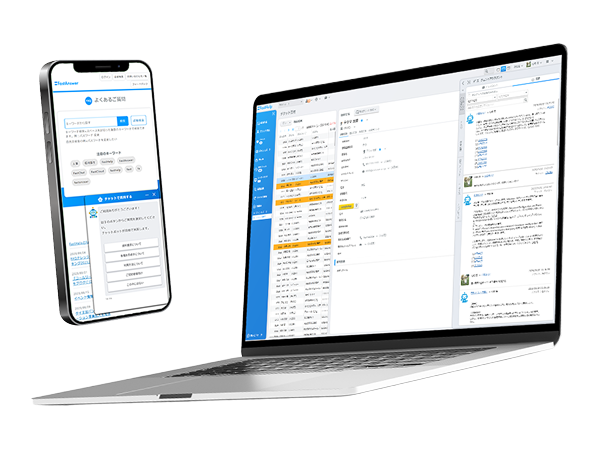

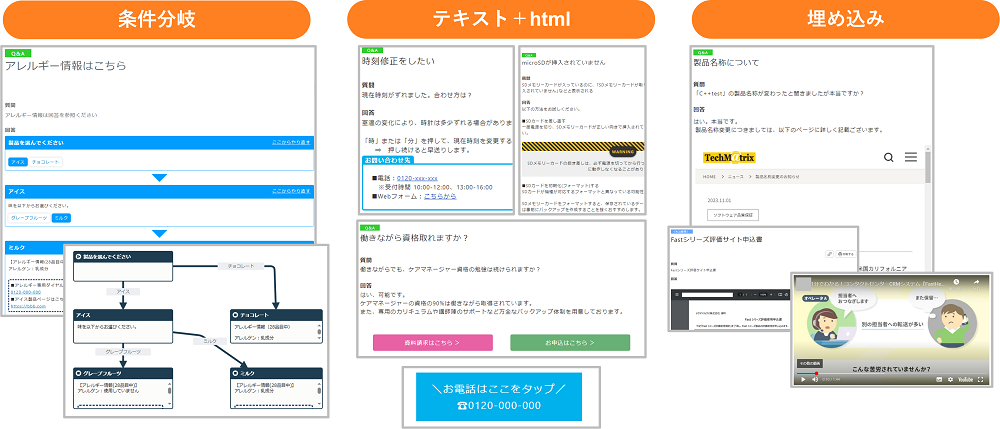

例えば、テクマトリックスのFAQナレッジシステム「FastAnswer」は、テンプレートやエディターを活用したFAQの作成・修正が簡単にでき、直感的な操作で整理されたナレッジベースが簡単に作れます。ファイルサーバーや外部サーバーなどから必要な情報をナレッジとして蓄積して一元管理できるため、専門知識がなくてもタイムリーな内容更新が可能です。

さらに、「FastAnswer」と生成AI機能群「FastGenie」を活用すれば、FAQを検索する際には、自然文での検索ができるうえ、従来のキーワード検索とどちらを利用するか切り替えることも可能です。

コンタクトセンターにおけるナレッジベースの活用法

ナレッジベースを構築する際には、具体的な活用イメージを持ち、適したシステムを導入することが大切です。現在の業務において、効率化を妨げているポイントやデータ活用によって精度や質の向上が見込めそうな業務を見つけ、ナレッジベースの応用を検討しましょう。

ここでは、コンタクトセンターにおけるナレッジベースの具体的な活用法をご紹介します。

ビジュアルIVRによる顧客案内

企業の問合わせ窓口などに設置されているビジュアルIVRでは、顧客をFAQへ案内するときなどに、ナレッジベースが活用されていることが多くあります。

ビジュアルIVRとは、Webサイトやスマートフォンの画面上で、顧客の問合わせ内容を選択してもらい、その内容に沿ってFAQやチャットボットに誘導し自己解決を促すシステムです。

IVRやビジュアルIVRを活用すれば、定型的な問合わせはFAQやチャットボットなどで自動対応し、オペレーターの業務負担を軽減することが可能です。また、オペレーター対応が必要な問合わせに対しても、IVRやビジュアルIVRによって適切な部署につなぐことにより、たらい回しによる待ち時間の長期化を防ぐことができます。

FAQの作成

企業のWebサイト上で「よくある質問」を検索できるFAQのページを作る時にも、コンタクトセンターのナレッジベースが活躍します。

顧客から多い質問とその回答を紹介することで、オペレーターが何度も同じような質問に答える手間をなくし、より煩雑で難度の高い対応が求められる問合わせにリソースを集中することができます。コンタクトセンター向けFAQシステムを使えば簡単に作成・更新できるうえ、CRMと連携できれば共通のデータベースで一元管理も可能です。

例えば、テクマトリックスが提供するコンタクトセンター向けFAQシステム「FastAnswer」は、顧客向けFAQの作成はもちろん、社内向けFAQ作成システムとしても活用できます。新入社員からよくある質問や、知っておいてほしいことをまとめて社内向けFAQを作成しておけば、社内教育の効率化に役立つでしょう。

FAQの作り方について、詳しくはこちらをご確認ください。

【FAQの作り方】問合わせ削減に向けた手順や構成を解説

社内のデータ共有

これまで、各部署の棚や個人のパソコンなどに散在していた資料をデータ化して、ナレッジベースで一元化すれば、社内の誰もが、いつでも必要な情報を得ることができます。営業や経理が保管していた顧客の情報が、コンタクトセンターでの対応に役立つこともあるでしょう。

資料を共有した人を表示することで、共有された情報に詳しい人を容易に見つけられるため、組織全体でのナレッジマネジメントへの応用も可能です。

社内研修での知識共有

コンタクトセンターでの対応における言葉遣いや態度などのニュアンスは、テキストベースのマニュアルだけでは伝わりにくいことがあります。使用するナレッジベースによっては画像や動画も蓄積できるため、テキストの補完として使うことで、文章だけでは伝わりにくいスキルを共有して社内研修の効果を高めることができます。

ナレッジベースにおけるAIの活用例

近年、ナレッジベースの運用にAIを活用するケースが増えています。AIを導入することで、情報の管理や検索の効率が向上し、ユーザーの利便性が高まります。ここでは、ナレッジベースにおける具体的なAIの活用例やメリットを紹介します。

チャットボットやボイスボットによる自動対応

ナレッジベースとAIの活用例として、チャットボットやボイスボットによる顧客対応の自動化が挙げられます。

生成AIが搭載されたチャットボットやボイスボットを活用すれば、従来オペレーターが対応していた本人認証や事前ヒヤリングなどの一次対応を自動化できます。さらに、顧客をFAQサイトへ誘導して自己解決を促すことも可能です。

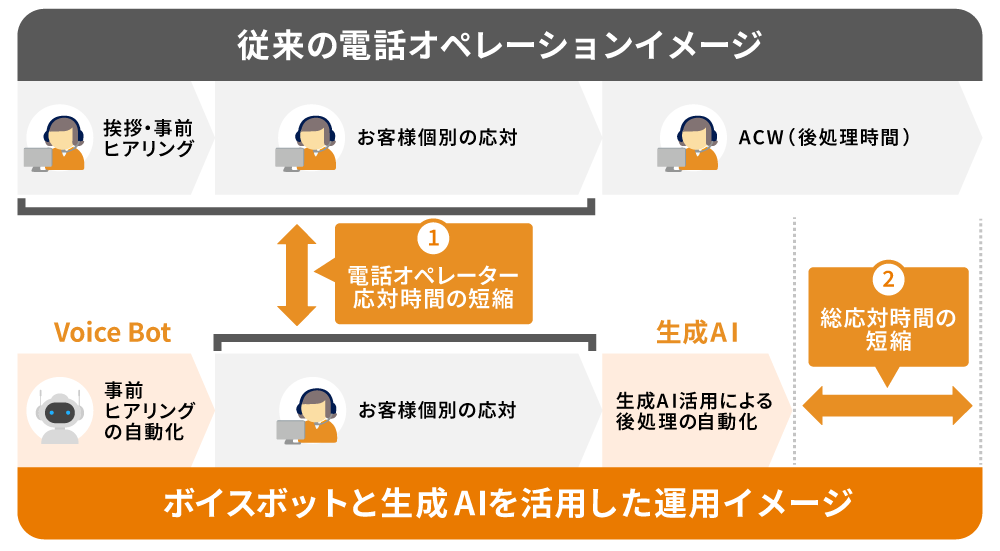

テクマトリックスでは、生成AI機能群「FastGenie」によるAIチャットボットや、AIボイスボット「FastVoice」を提供しています。例えば、「FastVoice」と「FastGenie」をコンタクトセンター向けCRMシステム「FastHelp」に活用すれば、問合わせ時の分岐や事前ヒヤリングをボイスボットが担当し、対応内容の要約を生成AIに任せてCRMシステムへの素早い入力が可能です。この仕組みにより、オペレーター相当数の業務効率化を実現できます。

■テクマトリックスのボイスボットと生成AIの活用による業務短縮イメージ 顧客対応の自動化について、詳しくはこちらをご確認ください。

顧客対応の自動化について、詳しくはこちらをご確認ください。

社内外の問合わせ対応を自動化する方法は?システムや注意点を解説

自動要約機能

ナレッジベースにAIの自動要約機能を活用することで、長文のナレッジコンテンツやFAQを短くまとめ、重要なポイントだけを表示できます。オペレーターや顧客が短時間で必要な情報にアクセスでき、業務の効率化が期待できます。

利用ユーザーの分析

AIを活用すれば、ナレッジベースの利用状況を詳細に分析できます。例えば、どの情報が頻繁に検索されているか、どの質問に対する回答が役立っているかなどをAIが自動で収集・分析し、運用の最適化を支援します。顧客用のFAQサイトにも活用でき、ユーザーごとの閲覧履歴や行動パターンを分析すれば、必要な情報を適切なタイミングで提供できるようになるでしょう。

コンテンツの分類とタグ付け

ナレッジベースの情報が増えるほど、適切な分類やタグ付けが重要になります。AIを活用すれば、新しく追加された情報を自動でカテゴリー分けし、適切なタグの付与が可能です。コンテンツの分類とタグ付けにより検索性が向上し、ユーザーが求める情報に迅速にアクセスできるでしょう。また、手動での分類作業を削減できるため、運用負担の軽減にもつながります。

自動翻訳

グローバルに事業を展開する企業では、AIによる自動翻訳機能を活用して、ナレッジベースのコンテンツを瞬時に複数の言語に翻訳できる機能もあると便利です。異なる言語を使用する従業員や顧客への情報提供に役立つでしょう。

レコメンド機能

AIによるレコメンド機能を導入することで、ユーザーが過去に閲覧した情報や検索履歴をもとに、関連性の高いコンテンツを自動で提案できます。ユーザーは自分で検索しなくても必要な情報を見つけやすくなり、ナレッジベースの活用度が向上します。特に、顧客向けのFAQや社内マニュアルでは、次に知りたい情報を先回りして提示することで、問合わせ件数の削減にもつながるでしょう。

コンタクトセンターの生成AIの活用について、詳しくはこちらをご確認ください。

生成AIをコンタクトセンターでどう活用する?サービス事例を解説

カスタマーサービスのAI活用例について、詳しくはこちらをご確認ください。

カスタマーサービスでのAI活用例とメリット、注意点

FAQナレッジシステム(FastAnswer)の導入事例

ここからは、テクマトリックスが提供するFAQナレッジシステム「FastAnswer」を導入して、応対の平準化、人的リソースの最適化を実現した企業様の事例をご紹介します。

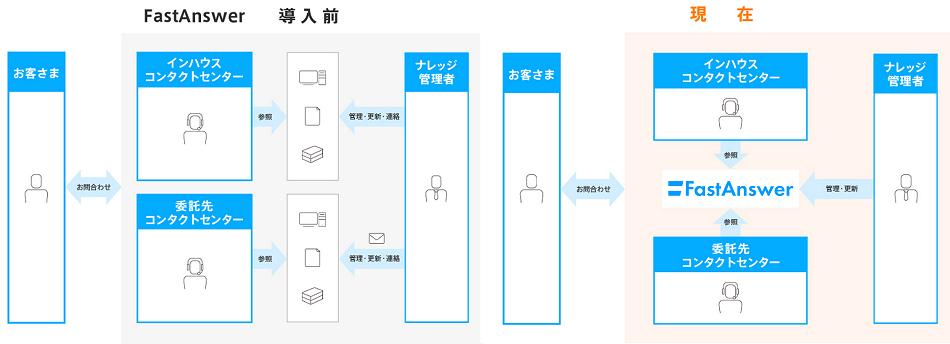

・株式会社ユーキャン様

通信講座や通信販売を手掛けている株式会社ユーキャン様では、オペレーターのお客さま応対業務に欠かせない社内FAQナレッジシステムが、2012年当時はスクラッチ開発されており、コンタクトセンター業務の外部委託先との情報連携に課題を持っていました。また、オペレーターが素早く簡単にFAQナレッジにアクセスできず、応対時には個別のマニュアルや紙による資料を多用せざるを得ない状況が続いておりました。

そこで、委託先コンタクトセンターとの安全な情報共有ができ、最新情報が常に掲載可能、自社でのサーバー準備が不要なシステムの導入を目指し2013年にはテクマトリックスのFAQナレッジシステム「FastAnswer」を導入しました。

FastAnswerを活用することで応対に必要なFAQナレッジが一元管理され、オペレーター全員が必要なFAQナレッジにすぐにアクセス可能になったため、委託先コンタクトセンターも含めて応対の平準化を実現しました。

また、商品名だけでなくFAQ本文や添付資料の内容も含めて検索でき、予測変換検索や参照履歴の機能も活用することで検索性が圧倒的に向上し、必要な情報に素早くアクセスできオペレーターの負荷軽減も実現しました。

株式会社ユーキャン様の取り組みについて、詳しくはこちらをご確認ください。

株式会社ユーキャン様 | 導入事例:事例一覧|FastSeries(ファストシリーズ)

ナレッジベースを作るなら専用のナレッジ作成システムが便利

ナレッジベースを作るには、集約や作成に膨大な時間がかかるため、専用のシステムを導入することをおすすめします。

テクマトリックスのFAQナレッジ作成システム「FastAnswer」は、コンタクトセンターだけでなく幅広い規模や業種にご利用いただけるFAQナレッジシステムです。

FastAnswerで作成されたナレッジは、AIが取り込みやすいナレッジデータとして扱うことが可能で、将来的にAIを活用する機会がある場合にも有効といえるでしょう。

■FastSeriesラインナップ

「FastAnswer」は、専門の知識がなくても簡単にFAQの作成・更新が可能です。

■FastAnswerの多彩なFAQ作成画面イメージ

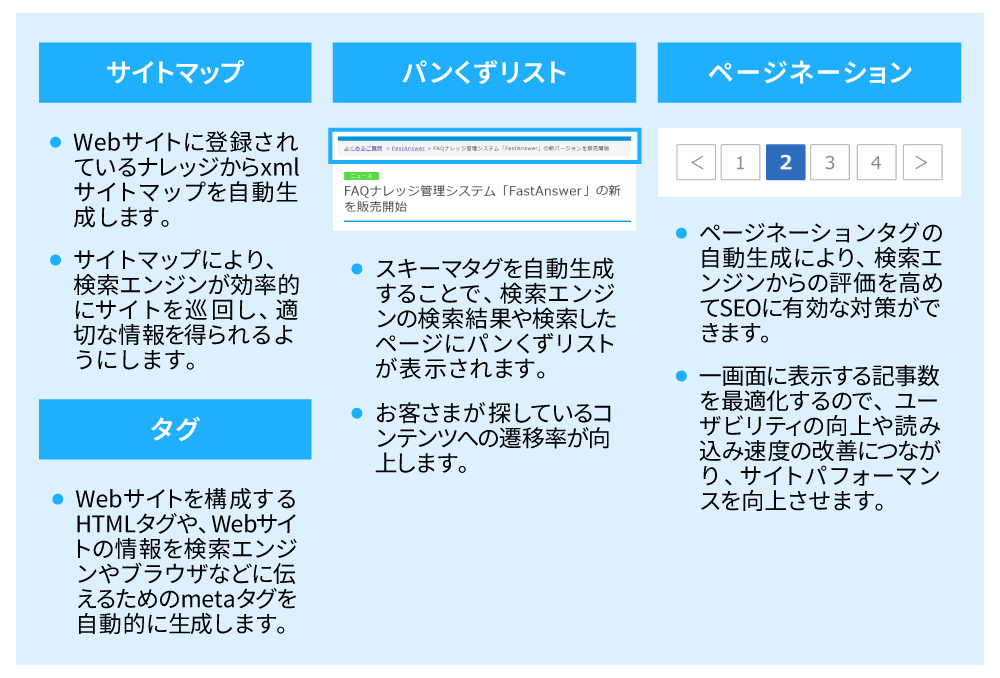

さらに、「FastAnswer」はSEO対策を講じつつ、顧客の声を反映させたFAQを簡単に作成できます。

■FastAnswerのSEO対策のための機能

レポート(分析)機能を活用することで、FAQサイト活用状況を見える化できるほか、ユーザーが残したコメントを閲覧でき、FAQの更新に役立ちます。

運用しやすいナレッジベースを構築したいや、分析・改善までを見据えてシステムを選びたい場合は、「FastAnswer」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

FAQ作成の業務効率化を支援するFAQナレッジシステムは「FastAnswer」

まとめ

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

この記事をシェアする

業務・サービス品質を新次元へ導く機能をご紹介

導入企業の成果と効果事例を収録

お困りごとのご相談から