FastSeries ブログ

2025/08/26

AIを活用したFAQシステム運用とは?注意点やシステムの選び方も解説

FAQの作成や更新にかかる手間や、属人化による情報共有の難しさは、多くの企業が抱える課題です。特に、情報の整備や更新が追いつかず、利用者にとってわかりにくい内容になってしまうケースも少なくありません。こうした課題の解決策として、近年注目されているのが「生成AI」を活用したFAQの自動生成と運用です。

この記事では、AIを活用したFAQシステムの仕組みや導入メリット、注意点のほか、導入事例までを解説します。

FAQの作成や更新にかかる手間や、属人化による情報共有の難しさは、多くの企業が抱える課題です。特に、情報の整備や更新が追いつかず、利用者にとってわかりにくい内容になってしまうケースも少なくありません。こうした課題の解決策として、近年注目されているのが「生成AI」を活用したFAQの自動生成と運用です。

この記事では、AIを活用したFAQシステムの仕組みや導入メリット、注意点のほか、導入事例までを解説します。

AIを活用したFAQシステムとは質問と回答のペアの作成をAIがサポートするシステム

AIを活用したFAQシステムとは、よくある質問とその回答を自動で生成・整理し、効率的にナレッジを運用できるシステムです。

従来はFAQの作成や更新、分類を人手に頼ることが多く、手間と時間がかかっていました。しかし、生成AIを活用したFAQシステムなら、適切な質問と回答の自動抽出ができるため、管理負担を軽減することも目指せます。

FAQが適切に整備されればユーザーの自己解決が進み、コンタクトセンターなど問合わせ対応部門の業務負担が軽減され、業務効率化にもつながります。

FAQについて、詳しくはこちらをご確認ください。

【FAQの作り方】問合わせ削減に向けた手順や構成を解説

FAQの成功事例を5つ紹介!問合わせ削減のためのコツと活用イメージ

【事例あり】社内FAQとは?導入メリットや作り方、活用事例を解説

AIを活用したFAQシステムを導入するメリット

AIを活用したFAQシステムを導入すると、質問と回答の整理や更新作業が半自動化され、業務負荷の軽減や属人化の解消が図れます。ここでは、導入による主なメリットを紹介します。

<AIを活用したFAQシステムを導入するメリット>

・FAQの質の向上と運用の効率化

・回答の品質向上やキーワード検索の精度向上

・属人化の解消とナレッジの適切な共有

・チャットボットの応対品質の向上

FAQの質の向上と運用の効率化

AIを活用したFAQシステムは、質の高いFAQを効率良く運用できる点が大きなメリットです。コンタクトセンターの応対履歴やFAQサイトの閲覧数・解決率など大量のデータを短時間で分析・整理し、ユーザーに役立つFAQ候補を自動で作成するシステムもあります。作成されたFAQは、必要に応じて人が確認・修正することで正確性を向上させることが可能です。

さらに、AIがカテゴリー分類をサポートすれば情報が整理され、ユーザーが目的の情報に素早くアクセスできるようになり、利便性が向上します。

FAQサイトについて、詳しくはこちらをご確認ください。

【FAQサイトの基本】顧客満足度を高めるコンテンツの種類と作り方

【デザイン例】見やすいFAQページの作り方や効果的な改善方法

FAQサイトを改善するポイントは?指標や分析方法を解説

回答の品質向上やキーワード検索の精度向上

AIを活用したFAQシステムを導入すれば、回答の品質とキーワード検索の精度が向上するメリットもあります。FAQが自然文で検索できれば、「漢字」と「ひらがな」などの表記の違いで検索結果が表示されないといった従来の課題も解決され、ユーザーの満足度向上にもつながります。

属人化の解消とナレッジの適切な共有

FAQの作成は管理者やSVが主導することも多く、属人化しやすい業務です。しかし、AIを活用したFAQシステムなら、誰でも一定の品質でFAQを作成・更新でき、属人化が解消できます。

また、FAQ作成が効率化されれば、ナレッジの適切な共有が早期にできるため、新人教育や業務の引き継ぎもスムーズに進むメリットもあります。

チャットボットの応対品質の向上

チャットボットの応対品質は、そのベースとなるFAQの精度に大きく依存しています。そのため、AIを活用したFAQシステムで精度の高いFAQを構築すれば、チャットボットの回答をより的確にすることができます。

近年では、生成AIを搭載したAIチャットボットも登場しており、FAQと連携させるとより自然な対話形式での対応が可能です。チャットボットが改善されれば、ユーザーの自己解決率も高まるメリットもあります。

チャットボットについて、詳しくはこちらをご確認ください。

【チャットボットの作り方】自作・システム利用のポイントを解説

FAQシステムとチャットボットの違いは?共通点と適切な選び方も解説

失敗しないチャットボットの選び方!押さえるべきポイントを詳しく解説

【まとめ】社内向けチャットボットとは?種類や活用例、選び方を解説

AIを活用したFAQシステム導入の注意点

AIを活用したFAQシステムには多くのメリットがありますが、導入にあたってはいくつかの注意点もあります。ここでは、導入前に押さえておきたい主な注意点を解説します。

・学習用データの準備には時間と労力がかかる

・誤回答やハルシネーションがある

・情報漏えいの対策が必要になる

・AIに精通した人材が必要になる

学習用データの準備には時間と労力がかかる

AIを活用したFAQシステムを導入する際は、初期段階で学習用データの準備が必要になり、時間と労力がかかることに注意しましょう。学習用データは、オペレーターによる応対履歴や商品マニュアル、既存のFAQなど、様々なナレッジデータを整理し、システムに適した形式に整える必要があります。

なお、FAQ精度を高める手法には、「ファインチューニング」と「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」の2種類があります。FAQシステムの導入時には、目的やリソースに応じて、どちらの手法が自社に適しているかを見極めることが重要です。

<FAQ精度を高める手法>

・ファインチューニング:事前学習済みの大規模言語モデル(LLM)を自社が保有するFAQデータや特定のデータに適応させる手法で、高精度な回答が可能になるが、新しいデータが追加されるたびに再訓練が必要になることがある

・RAG:外部のFAQデータやドキュメント、または自社が管理するナレッジベース(データベース)を動的に参照しながら回答を生成する手法で、モデル本体の再訓練の必要がなく、FAQを更新することで回答精度を保てるため、運用面での柔軟性に優れている

■ファインチューニングとRAGの違い

誤回答やハルシネーションがある

AIは学習させるデータが不足していたり、情報が偏っていたりすると、もっともらしい誤情報(ハルシネーション)を生成することがあります。そのため、FAQシステムを導入する際は、AIの回答をそのまま採用するのではなく、人によるレビューや検証プロセスを設けることが大切です。

情報漏洩の対策が必要になる

AIを活用するFAQシステムでは、顧客との応対履歴や社内のマニュアル、業務のノウハウなどの機密情報を学習に用いるケースもあるため、データの取り扱いには十分に注意しましょう。

具体的には、アクセス権限の管理や個人情報のマスキング、システム上でのログ管理といった基本的な対策に加え、外部サービスを利用する場合は提供元のセキュリティ体制も事前に確認する必要があります。

AIに精通した人材が必要になる

FAQシステムを効果的に運用するには、AIに関する基礎知識やリテラシーを持った人材が必要です。初期設定やプロンプトの調整、学習データの管理には、専門的なスキルが求められます。

社内にAIに詳しい人材がいない場合は、ベンダーの導入支援や運用サポートを利用するといいでしょう。外部の支援を借りれば、FAQシステムの導入をスムーズに進めつつ、成果につなげることができます。

AIを活用したFAQシステムの選び方と比較ポイント

AIを活用したFAQシステムは多種多様で、機能やサポート体制、連携性などに違いがあります。自社の運用体制や課題に合ったシステムを選ぶために、FAQシステムを比較・検討する際に押さえておきたい主なポイントを紹介します。

<AIを活用したFAQシステムの選び方と比較ポイント>

・検索精度と回答スピード

・サポート体制

・FAQの運用や更新性の高さ

検索精度と回答スピード

FAQシステムを選ぶ際は、検索精度と回答スピードが重要な比較ポイントです。自然文や類義語、表記ゆれに対応できる検索機能があれば、ユーザーは目的の情報に素早くたどり着けます。

また、検索結果が瞬時に表示されれば、自己解決率の向上や問合わせ件数の削減につながります。

サポート体制

FAQシステムを導入する際は、ベンダーからどのような支援が受けられるかを事前に確認することが重要です。初期設定の支援やチューニング、運用時の問合わせ対応など、サポート内容は商品によって異なります。

AIに不慣れな企業や専任の担当者がいない場合は、導入支援・コンサルティングが手厚いサービスを選ぶとスムーズに運用を進められます。

FAQの運用や更新性の高さ

FAQは公開後も継続的に更新・改善する必要があるため、FAQの追加・編集を簡単に行える操作性の高さは、システム選定時の重要なポイントになります。

また、ほかの社内システムと連携可能か、複数人で効率良く作業できる権限管理機能があるかも、FAQシステムの運用のしやすさに直結します。長期的な視点で無理なく運用できるかという視点で、総合的に判断することが大切です。

コンタクトセンターのAI活用について、詳しくはこちらをご確認ください。

コールセンターにおけるAI活用のメリットや導入手順、活用事例

生成AIをコンタクトセンターでどう活用する?サービス事例を解説

カスタマーサービスでのAI活用例とメリット、注意点

FAQシステムの導入事例

テクマトリックスが提供するコンタクトセンター向けFAQシステム「FastAnswer」を導入して、顧客用FAQを展開し、業務効率化を実現した企業様の導入事例を紹介します。

・顧客用FAQフォームを経由した問合わせ情報の記録と返信メールの自動化を実現|サラヤ株式会社様

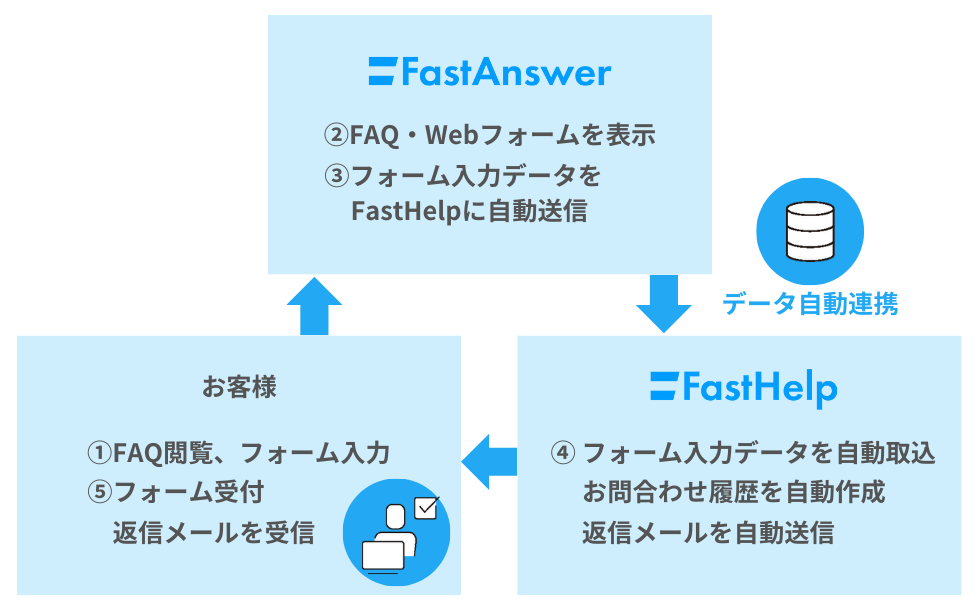

衛生・環境・健康の3領域で幅広い商品を展開するサラヤ株式会社様では、老朽化した応対履歴管理システムにより、VOC分析に必要な情報を蓄積できずにいました。そこで、テクマトリックスのFAQナレッジシステム「FastAnswer」とCRMシステム「FastHelp」の導入を決定し、キックオフからわずか半年で運用を開始。

「FastAnswer」を活用した顧客向けのFAQサイトを展開するとともに、そこでユーザーが自己解決できなかった場合に利用するWebフォームを構築しました。その情報が「FastHelp」に自動連携され、問合わせ履歴の自動作成や、フォーム経由で問合わせを受け付けたことを知らせる返信メールの自動送信まで含めた一連の作業を自動化しています。

■FAQシステム「FastAnswer」からCRMシステム「FastHelp」への自動連携イメージ サラヤ株式会社様の取組みについて、詳しくはこちらをご確認ください。

サラヤ株式会社様の取組みについて、詳しくはこちらをご確認ください。

サラヤ株式会社 | 導入事例:事例一覧|FastSeries(ファストシリーズ)

AIを活用したFAQシステムは自社に合ったものを選ぼう

AIを活用したFAQシステムは、製品ごとに機能やサポート範囲が異なるため、自社の課題や運用体制に合ったものを選定することが重要です。FAQ作成支援だけでなく、チャットボットとの連携やナレッジ活用まで一貫してサポートできるかもポイントになります。

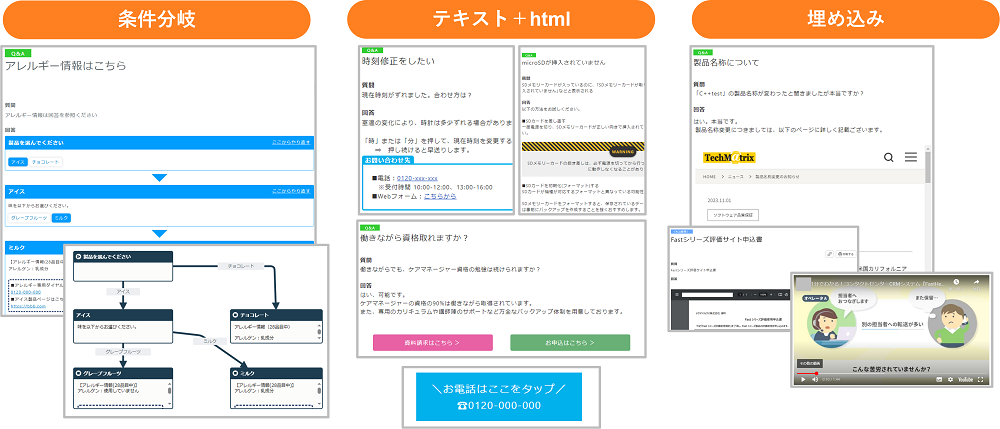

テクマトリックスのコンタクトセンターソリューション「FastSeries」のFAQナレッジシステム「FastAnswer」では、コンタクトセンターに集まるお客さまの声をFAQナレッジとして蓄積し、役に立つFAQナレッジとして活用します。また、コンタクトセンター用FAQ、社内用FAQと、企業のWebサイト内にあるFAQサイトのいずれにも対応でき、複数のサイトをひとつのシステム上で一元管理が可能です。

■FastAnswerの多彩なFAQ作成画面イメージ

さらに同シリーズの生成AI機能群「FastGenie」と連携させれば、応対履歴からのFAQ作成支援に加えて、自然文による検索精度の向上やAIチャットボットとの連携が可能です。また、エージェントアシスタント機能により、オペレーターが顧客対応時に使う回答文の自動生成も実現できます。

FAQ作成の負担を軽減しながら、VOC分析や顧客対応施策の高度化につなげていくために、AI活用もできる「FastAnswer」の導入をぜひご検討ください。

FAQ作成の業務効率化を支援するFAQナレッジシステムは「FastAnswer」

コンタクトセンターの管理と業務効率化を実現するコンタクトセンター向けCRMシステムは「FastHelp」

リアルタイム対話要約、回答支援、FAQ作成支援、VOC抽出ができる生成AI機能群は「FastGenie」

まとめ

- AIを活用したFAQシステムとは、よくある質問とその回答を自動で生成・整理し、効率的なナレッジ運用を可能にするシステム。生成AIを使えば、過去の問合わせ履歴やナレッジデータを解析し、適切な質問と回答を自動抽出したり、カテゴリーを自動で分類したりできる。

- AIを活用したFAQシステムを導入する主なメリットは、「FAQの質の向上と運用の効率化」「回答の品質向上やキーワード検索の精度向上」「属人化の解消とナレッジの適切な共有」「チャットボットの応対品質の向上」などがある。

- AIを活用したFAQシステムの選び方と比較ポイントは、「検索精度と回答スピード」「サポート体制」「FAQの運用や更新性の高さ」などがある。