【まとめ】社内向けチャットボットとは?種類や活用例、選び方を解説

この記事をシェアする

人事や総務、情報システムといったバックオフィス系の部署を中心に、社内からは様々な問合わせが寄せられます。その内容は、簡単に調べられる質問から、専門的な質問まで幅広く、限られたリソースで対応していると、日常の業務に影響が出ることもあるでしょう。そこで注目されているのが、社内のヘルプデスク業務を支援する「社内向けチャットボット」です。

この記事では、社内向けチャットボットの種類や活用例のほか、失敗しない選び方について紹介します。

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

社内向けチャットボットとは、従業員の問合わせに対応する自動会話システム

社内向けチャットボットとは、従業員からの問合わせに自動で回答を提示するデジタルシステムのことです。利用者が従業員に限定されているため、提供される情報も社内業務に特化しています。

日常業務のマニュアルやFAQをチャットボットに組み込むことで、従業員からの問合わせ対応の負担を軽減できます。また、業務で培った知識やノウハウ、事例などを管理・共有する社内ナレッジツールとしても活用可能です。

一般的に従業員が100人以上の企業であれば、社内向けチャットボットの導入効果を実感しやすく、より効果的に運用できるとされています。

なお、チャットボットには、顧客からの問合わせ対応に使用されているものもあり、商品・サービスに関する対応を自動化できる機能も備えています。社内利用専用のものから、社外利用も可能なものまでたくさんの商品があるため、自社の目的に合わせて選ぶといいでしょう。

社内向けチャットボットの種類

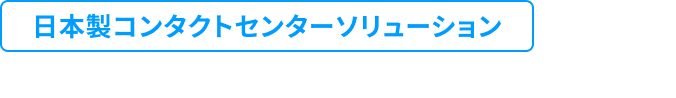

チャットボットには社内向け、社外向けに関わらず、主に「ルールベース(シナリオ)型」と「自動学習機能型(機械学習型、人工知能型)」の2種類があります。ここからは、それぞれの仕組みと特長について詳しく見ていきましょう。

■ルールベース(シナリオ)型と自動学習機能型(機械学習型、人工知能型)のチャットボットイメージ

ルールベース(シナリオ)型

ルールベース型(シナリオ)型のチャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオに従ってユーザーとやりとりをする仕組みです。ユーザーが質問を入力すると、チャットボットは適切な回答の選択肢を提示し、ユーザーに選ばせることで、問題解決を進めていきます。

ルールベース(シナリオ)型のメリットは、事前にAIに学習させる時間や手間が必要ないことです。想定される質問に回答を紐づけるシナリオ作成は必要ですが、定型的な業務であれば比較的少ない設定作業で済むため、スムーズに運用を開始できます。

自動学習機能型(機械学習型、人工知能型)

自動学習機能型(機械学習型、人工知能型)のチャットボットは、AIに膨大なデータを学習させ、ユーザーの質問意図を読み取って、適切な回答を提供する仕組みです。AIに学習させるには時間と手間がかかるものの、AIが質問内容を理解することで、対応できる問合わせの幅が広がります。また、自然な会話を通じて、ユーザーが求める回答に迅速にたどりつけるため、複雑な問合わせにも対応しやすいのが特長です。

社内向けチャットボットの活用例

社内向けチャットボットは、主に「バックオフィスに寄せられる問合わせ対応」「店舗から本社への問合わせ対応」「営業社員からの商品・サービスの問合わせ対応」などに活用されています。ここからは、社内向けチャットボットが具体的にどのように活用されているのか、詳しく紹介します。

バックオフィスに寄せられる問合わせ対応

社内向けチャットボットの代表的な活用例は、人事や総務、情報システムなど、バックオフィス系の部署への問合わせ対応です。社内に散在する規程や業務情報を一元化し、チャットボットに紐づけることで、従業員の質問をチャットボットに集約できます。

社内向けチャットボットを導入することで、有人で対応する問合わせが減り、同じ質問に何度も対応する負担や、本来の業務が圧迫される状況から担当者を解放できます。

店舗から本社への問合わせ対応

チェーン展開しているような企業では、店舗から本社への問合わせ対応に社内向けチャットボットを活用することも可能です。顧客対応に関するサポートだけではなく、店舗の陳列方法や棚卸しの手順など、オペレーションのサポートにも役立ちます。

マニュアルをもとに店舗からの問合わせに対応するチャットボットを設置すれば、本社が多忙な時期や休日の際にも、店舗スタッフがすぐに疑問を解消でき、業務がスムーズに進むようになります。

営業社員からの商品・サービスの問合わせ対応

営業社員から寄せられる商品・サービスに関する問合わせや照会の対応にも、社内チャットボットを活用できます。商品・サービスの種類が多く、それぞれに異なる特長を持つ企業では、情報が分散していることも多いため、必要な情報にすぐアクセスできずに担当部署やヘルプデスクに問合わせが集中しがちです。

社内向けチャットボットに商品・サービスの情報を集約し、問合わせ対応を任せることで、営業社員はチャットボットを通じて必要な情報を即座に見ることができるようになります。

社内向けチャットボットを導入するメリット

社内向けチャットボットを導入すると、様々なメリットが得られ、業務効率化を促進できます。ここからは、社内向けチャットボットを導入するメリットを詳しく解説します。

<社内向けチャットボットを導入するメリット>

・バックオフィス系の問合わせ対応の削減

・夜間や休日の問合わせが可能

・社内ナレッジを共有して属人化を防止

・スムーズな引き継ぎが可能

・テレワークの推進

バックオフィス系の問合わせ対応の削減

社内向けチャットボットを導入すると、バックオフィス系の部署の問合わせ対応を削減できるメリットがあります。チャットボットは「同じような問合わせが頻発するケース」や「マニュアルや資料はあるが、情報が散在していて目的に到達するまで時間がかかるケース」などにおいて効果を発揮します。こうした傾向はバックオフィスに多く見られる課題であり、チャットボットの導入により問合わせ件数の削減が期待できるでしょう。

問合わせ対応にかかった時間を本来の業務に充てられるようになり、部署全体の業務効率化が進みます。

夜間や休日の問合わせが可能

社内向けチャットボットの導入により、夜間や休日など、有人での対応が難しい時間帯でも問合わせに応えることができるようになります。

例えば、問合わせを受ける部署が平日9時〜18時の勤務で土日休みの場合、シフト制で稼働する店舗からの夜間や土日の問合わせにすぐに対応することが難しくなります。チャットボットを導入すれば、24時間365日の対応が可能になり、顧客や現場スタッフのニーズに応えることが可能です。

社内ナレッジを共有して属人化を防止

社内向けチャットボットにあらゆるマニュアルや知見を一元化すれば、社内ナレッジの共有が可能になり、知識の属人化を防止できます。

従業員数が増えると、マニュアルが煩雑化して実用性が低下し、知識やノウハウが属人化しやすくなります。このような状況を避けるためにも、社内向けチャットボットの導入や社内FAQの整理などで、ナレッジ共有することが大切です。

スムーズな引き継ぎが可能

社内向けチャットボットに業務のプロセスや注意事項、ノウハウなどを集約しておけば、スムーズな引き継ぎが可能になります。前任者からひと通り引き継ぎを受けても、実際に業務を始めてから新たな疑問が生じることもあるでしょう。こうした際に、社内向けチャットボットがあれば、引き継ぎを受けた担当者が自己解決をしながら業務を進めることができます。

テレワークの推進

社内向けチャットボットがあれば、テレワークを推進することができます。テレワークには通勤時間をカットできるなどのメリットがある一方で、質問をしたい相手の状態を把握しにくく、問合わせを躊躇するケースもあるでしょう。

社内向けチャットボットは、必要な時にいつでも質問ができるため、テレワークの課題解決にも有用です。パソコンやスマートフォンからでも利用できるため、働き方の多様化の推進に役立ちます。

社内向けチャットボットの選び方

社内向けチャットボットを導入する際は、システムの選び方にポイントがあります。ここでは、特に重要な3つのポイントをご紹介します。

目的に合ったシステムか

社内向けチャットボットシステムには様々な種類があり、導入する目的に応じて商品・サービスを選ぶ必要があります。多機能すぎるとコストが増加し、見合った効果が得られない場合もあるため、必要な機能に絞ってシステムを検討しましょう。

例えば、特定の部署に寄せられる問合わせを自動で対応する目的であれば、質問分岐がそれほど多くならないことを想定し、低コストで迅速に導入できるルールベース(シナリオ)型のチャットボットがおすすめです。

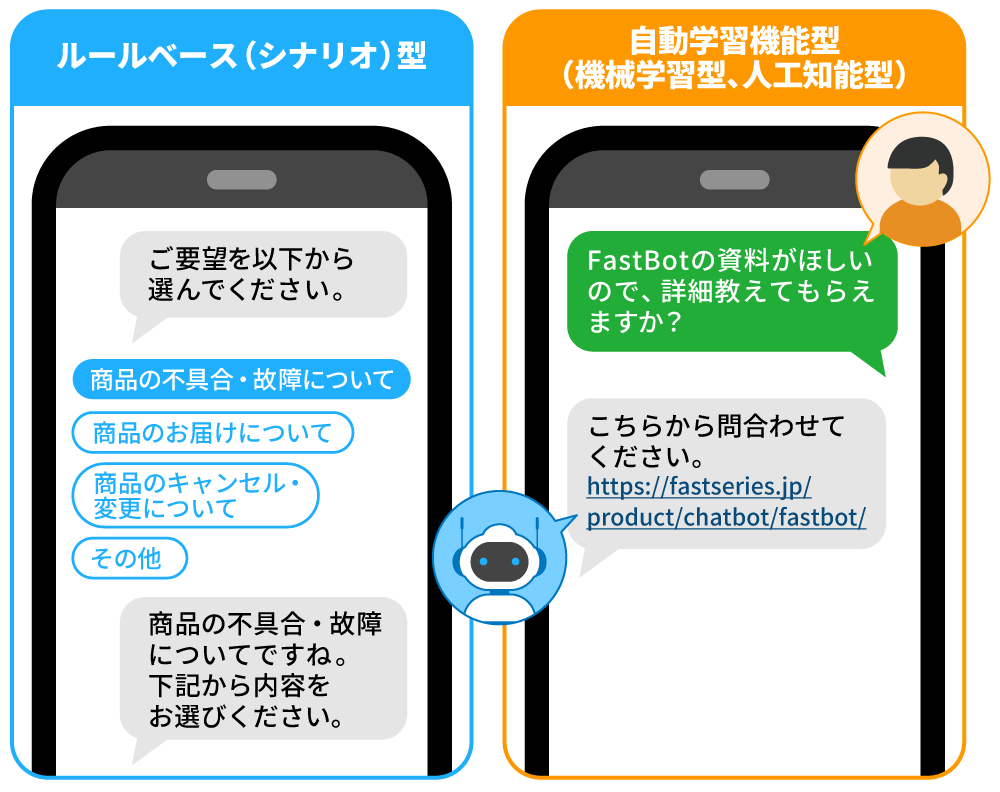

シナリオ作成や管理が簡単か

チャットボットのシナリオ作成や管理には一定の工数がかかるため、簡単に作成・管理できるかも選ぶポイントになります。チャットボットの運用に専任の担当者がいない場合や、システムに詳しいスタッフが不足している場合は、プログラミングの知識がなくても簡単にシナリオを作成できるシステムを選ぶといいでしょう。

また、自社での対応が難しい場合に備え、サポート体制が整っているかも確認しておくと安心です。

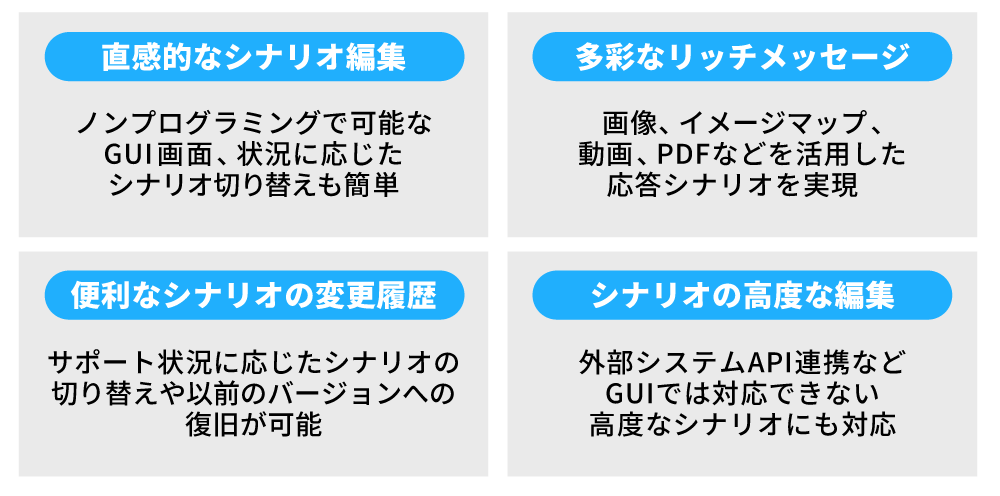

有人チャットの対応ができるか

社内向けチャットボットで対応しきれない問合わせが発生する場合、シームレスに有人チャットに切り替えられるかも、システムを選ぶ際のポイントです。例えば、営業担当者からの商品・サービスに関する問合わせや詳細な情報照会などについては、社内向けチャットボットで対応しきれない場合もあるでしょう。その際には、有人チャットにエスカレーションすることで、詳細な回答が可能です。

チャットボットの選び方について、詳しくはこちらをご確認ください。

失敗しないチャットボットの選び方!押さえるべきポイントを詳しく解説

社内向けチャットボットの準備・運用時の注意点

社内向けチャットボットを運用する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、特に重要な3つの注意点を紹介します。

事前に課題の整理やFAQの作成をする必要がある

社内向けチャットボットの運用には、事前に課題の整理やFAQの作成が不可欠です。まず、社内の問合わせ対応において、どの部署にどのような質問が寄せられているのかを確認し、課題を明確にしたうえでチャットボットのシナリオのベースとなるFAQを準備します。

FAQが膨大な数になる場合は、チャットボットと連携可能なFAQナレッジシステムを活用すると効率的に作成できます。

FAQ作成の業務効率化を支援するFAQナレッジシステムは「FastAnswer」

FAQの作り方について、詳しくはこちらをご確認ください。

【FAQの作り方】問合わせ削減に向けた手順や構成を解説

チャットボットの作り方について、詳しくはこちらをご確認ください。

【チャットボットの作り方】自作・システム利用のポイントを解説

チャットボットの周知をする

社内向けチャットボットを導入する際は、従業員への周知が必要です。準備を整えて運用を開始しても、従業員がその存在を知らなければ活用されません。社内向けチャットボットの設置場所や使い方を知らせ、利用を促進しましょう。

随時メンテナンスをする

社内向けチャットボットは、運用開始後も随時メンテナンスをする必要があります。チャットボットのシナリオは一度設定して終わりではなく、改善を繰り返して、ニーズに合った内容に調整していくことが大切です。

例えば、従業員の質問に変化があったり、シナリオのもとになっている法令や就業規則が改正されたりした場合、メンテナンスが行き届いていないと回答に齟齬が生じる可能性もあります。

シナリオは定期的に見直し、常に最新の情報を反映させましょう。

社内向けチャットボットの運用は事前の準備と運用後の改善がカギ

社内向けチャットボットは、従業員からの問合わせ業務を自動化できる自動会話システムです。従業員数が多く、同じ問合わせが頻発するケースでは特に効果を発揮します。定型的な問合わせのシナリオを設定しておけば、ほとんどの問合わせは社内チャットボットで完結することができ、従業員は負担が軽減されて本来業務に集中しやすくなるでしょう。

テクマトリックスのコンタクトセンター向けチャットボット「FastBot」は、社内向けとしても利用できるチャットボットシステムです。プログラミングの知識がなくても直感的にシナリオを作成・管理でき、専門知識がない担当者でも容易に導入・運用が可能です。

■FastBotのおすすめポイント 「FastBot」は、社外向けに使用することも可能です。社外向けでは、SNSなど複数チャネルとのシナリオの一元管理が可能で、顧客対応のシナリオも簡単に作成することができます。さらに、最先端の生成AIや基幹システムなどとの連携によって、高度な顧客対応を自動化できます。

「FastBot」は、社外向けに使用することも可能です。社外向けでは、SNSなど複数チャネルとのシナリオの一元管理が可能で、顧客対応のシナリオも簡単に作成することができます。さらに、最先端の生成AIや基幹システムなどとの連携によって、高度な顧客対応を自動化できます。

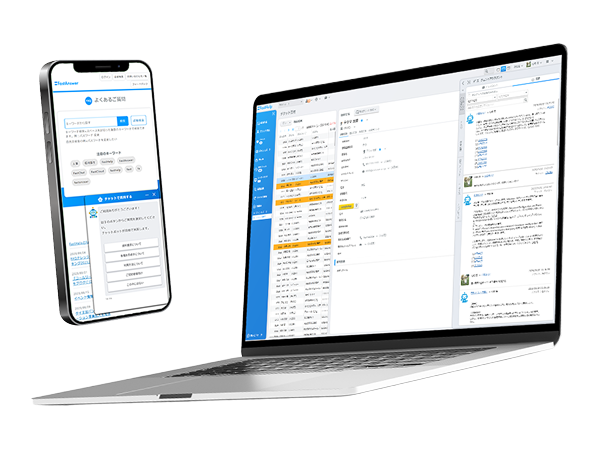

■LINEとWebサイトの画面イメージ また、有人チャット「FastText」へのスムーズな切り替えも可能です。チャットボットだけでカバーできない複雑な質問や、顧客に寄り添う必要がある相談業務などについては、顧客情報を維持したまま有人対応にエスカレーションできるため、回答率100%も目指せます。

また、有人チャット「FastText」へのスムーズな切り替えも可能です。チャットボットだけでカバーできない複雑な質問や、顧客に寄り添う必要がある相談業務などについては、顧客情報を維持したまま有人対応にエスカレーションできるため、回答率100%も目指せます。 同シリーズのFAQナレッジシステム「FastAnswer」と連携すれば、膨大なFAQを一から作成する必要もありません。社内の問合わせ対応の煩雑化にお悩みの場合は、定型業務にフィットしやすい「FastBot」をぜひご検討ください。

同シリーズのFAQナレッジシステム「FastAnswer」と連携すれば、膨大なFAQを一から作成する必要もありません。社内の問合わせ対応の煩雑化にお悩みの場合は、定型業務にフィットしやすい「FastBot」をぜひご検討ください。

WebサイトやLINE上で顧客対応を自動化するチャットボットは「FastBot」

チャットボットとの連携もスムーズな有人チャットは「FastText」

FAQ作成の業務効率化を支援するFAQナレッジシステムは「FastAnswer」

まとめ

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

この記事をシェアする

業務・サービス品質を新次元へ導く機能をご紹介

導入企業の成果と効果事例を収録

お困りごとのご相談から