AHT(平均処理時間)とは?計算式とコンタクトセンターの改善方法

この記事をシェアする

AHT(平均処理時間)とは、コンタクトセンターにおいて1コールあたりの応対処理(通話開始から後処理終了まで)にかかる平均値のことです。AHTは長すぎても短すぎても問題があるといわれています。

コンタクトセンターにおいて、生産性向上は関心が高い傾向にあり、近年その傾向がさらに加速しています。AHTはその生産性向上を測るための指標となる数値です。

今回はAHTの計算式などの基礎知識と、目標数値に近づくための改善策を解説します。

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

AHTとは

AHT(平均処理時間)とは、Average Handling Timeの略で、コンタクトセンターにおける問合わせ1件あたりの対応・処理時間の平均値のことです。例えば電話での問合わせ対応の場合、顧客からかかってきた電話を取って、問合わせや意見をヒアリングし回答します。切電後はこれらを応対記録として専用システムなどに入力し、必要があれば上司や関連部署の担当者に報告して判断を仰ぎます。この一連の作業を終えて、次の電話を取るまでにかかる時間の平均値がAHTです。

また、AHTは2つに分けられ、顧客からかかってきた電話を取ってから切るまでの応対時間を「ATT(Average Talk Time:平均通話時間)」、応対後に顧客からのヒアリング内容をまとめて次の電話を受けるまでの時間を「ACW(After Call Work:平均後処理時間)」と呼びます。

AHTの計算式

AHTの計算式は下記になります。

<AHTの計算式>

AHT=ATT+ACW

例えば、コンタクトセンターで、顧客からの電話による問合わせ応対に平均して10分、電話を終えてから問合わせ内容をまとめてシステムに入力し、報告してから次の電話を受けるまでに平均して15分かかっているとします。その場合は、ATT(10分)+ACW(15分)=AHT(25分)となるのです。

AHTの目標数値

一般的に多くのコンタクトセンターでは、AHTを減らすために目標とする数値を設定します。ただし、これは長すぎても、短すぎても良くありません。

AHTが長すぎると、対応処理に時間がかかって顧客を待たせてしまうため、適切な応対をしているとはいえません。逆にAHTが短すぎることは、多数の顧客を対応しているように見えますが、問合わせの問題解決に至っていなかったり、応対が乱雑になっていたりして、顧客満足度が低くなる可能性もあります。

AHTの目標数値は企業の商品やサービス、コンタクトセンターの体制によって左右されるため、現場に合った目標数値を設けることが重要です。

AHTが長くなる原因

AHTを目標数値にするためには、AHTが長くなる原因を改善しなくてはなりません。一般的にAHTが長くなる原因は、下記の2つになります。

オペレーターのスキル不足

AHTが長くなる原因は、オペレーターの技術不足が挙げられます。顧客の問合わせ内容の意味がわからず調べたり、聞き取りに時間がかかったりしてしまうと、応対時間が必然的に長くなってしまいます。ただし、これは研修や実践を繰り返し、オペレーターが技術を磨くことで、徐々に改善されていくこともあるでしょう。

オペレーターの業務過多

コンタクトセンターは慢性的に人手不足のところが多く、業務過多になりがちです。人数が少ない上に、「応対時間が長い」「応対履歴を書くための入力項目が多い」というような状況になると、よりオペレーターの業務が圧迫されてAHTが長くなります。

AHTを改善するメリット

AHTを改善できれば、コンタクトセンターの生産性向上以外にも様々なメリットがあります。どのようなメリットがあるのか、具体的に見ていきましょう。

生産性の向上につながる

AHTを改善するメリットは、コンタクトセンターの生産性が上がることです。AHTを人員1人あたりの生産性と考えた場合、1時間にかかってきた問合わせの件数に対して、AHTが10分であれば6件処理できることになりますが、AHTが20分になると3件のみの対応になります。顧客からの問合わせ件数とコンタクトセンターの人員数が同じであれば、AHTが短いほうがより多く応対でき、生産性が上がります。

コスト削減につながる

AHTが短ければ、コスト削減にもつながります。1人あたりの顧客にかける時間が短くなるので、その分通信費が抑えられます。また、AHTの改善により1人あたりの生産性が上がれば、現状より人数を減らしても応対ができるようになるため、人件費も削減されます。結果として、コンタクトセンター、ひいては組織全体の運営コストの削減につながるのです。

顧客満足度の向上につながる

AHTが改善されれば、コンタクトセンターが余裕を持って問合せに応対できるようになり、顧客満足度の向上につながります。顧客がコンタクトセンターへ電話をかける際、オペレーターへつながるまでの待ち時間、さらに、回答を得られるまでの所要時間が長くかかることは、ストレスを感じる一大要因です。AHTが短くなることで、顧客の待ち時間も、回答を得られるまでの所要時間も短くなるため、顧客のストレス要因が減ることになり、結果として顧客満足度が上がります。

AHTを目標数値にするための改善策

AHTを目標数値に改善するためには、ATTとACWの両方の視点から考えることが大切です。顧客満足度向上という視点からはATTの最適化を、生産性向上という視点からはACWの短縮化を行うことがポイントといえるでしょう。ここからは、AHTを目標数値にするために、下記の4つの改善策を見ていきましょう。

デジタルツールを導入して業務フローを効率化する

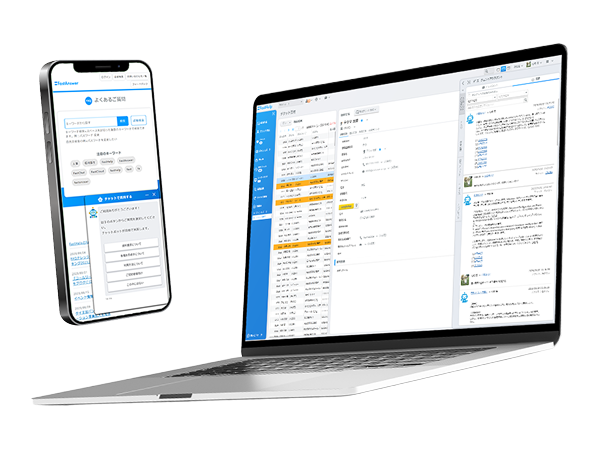

デジタルツールを使えば、ATTとACWのどちらの業務も短縮でき、業務フローを効率化させることができます。コンタクトセンター向けCRMシステムを導入すれば、顧客応対の際に調べたいことが瞬時に検索できたり、応対後の処理もスムーズに行えたりするため、オペレーターの業務負担を減らせます。

導入の際は、オペレーターが後処理作業をしやすいシステムになっているか、業務フローを体系化し誰にでもわかりやすいかなど、オペレーター個々のスキルに依存しないシステム構築になっているかを確認しながら進めましょう。さらに、業務フローに合わせたCRMシステムのカスタマイズや、CTI、音声認識・テキスト要約ソリューションなどとの連携で、オペレーターの入力の手間を減らせれば、よりいっそうのACW改善が図れるでしょう。

CRMシステムのほかにも、FAQシステム、IVR(自動音声応答機能)やチャットボットなど、オペレーターが応対するまでのプロセスを簡略化できるシステムを導入することで、さらなる最適化を目指せます。テクマトリックスでは、CXに関連する様々なデジタルツールを開発・提供しています。

CX関連製品一覧について詳しくはこちら

質問に対する回答をマニュアル化する

AHTを改善するためには、オペレーターの回答マニュアルを作成することが有効です。整理したいマニュアルは主に下記になります。

<オペレーターの回答マニュアルの種類>

・コンタクトセンター用のFAQ

・回答マニュアル

・トークスクリプト(台本)

顧客から問合わせの多い内容やベテラン社員の知識を集めて、コンタクト用のFAQにしておくといいでしょう。その際の受け答えをマニュアル化し、テンプレートまで落とし込むと、さらに対応業務が短縮できます。

また、顧客とスムーズなやりとりができるようなトークスクリプトを作ると、経験が浅いオペレーターも適切な受け答えができるでしょう。

スタッフの研修を徹底する

スタッフの研修も、AHTの改善には有効です。顧客対応の技術はもちろんですが、タイピングのスピードや会話の文章化スキルなど事務処理のスキルもAHT短縮には大切です。

顧客対応時の音声録音を使った分析や研修、応対時のロールプレイング、システム処理の研修などを繰り返えすことでオペレーターの技術が上がり、AHT短縮につながるでしょう。ATTやACWが短いオペレーターからコツを学ぶことも有効です。

<小見出し>

オペレーターのAHT関連の指標をチェックする

定期的なAHTの指標チェックも、改善のためには必要です。平均通話時間や応対時間はもちろん、平均待機時間、平均保留時間、通話に応対できなかった回数などを定期的にチェックするといいでしょう。

顧客用FAQやコラムを充実させる

AHTを目標数値にするためには、顧客から多い問合わせの内容をWebサイトの顧客用FAQやヘルプ記事にしておくのもおすすめです。これらのコンテンツを見れば、顧客がコンタクトセンターに連絡する前に解答にたどり着き、コンタクトセンターの業務自体を減らすことができます。また、Webサイトを知らずにコンタクトセンターに問合わせが来ても、FAQの該当ページを案内したり、FAQを見ながら対応したりできるため、AHTの短縮にもつながります。

数字に振り回されないことも大切

様々な改善策がありますが、AHTをはじめとするATTやACWの数字は慎重に扱う必要があります。

コンタクトセンターに来る問合わせは、複雑な問題が多く、適切な応対をするためには、時間をかけることも必要です。顧客の意図をくんだ丁寧な応対をしたためにATTが長くなることもあるでしょう。顧客それぞれに最適な対応ができるよう、日々受ける問合わせ内容を分析して、業務効率化を進めることも大切です。

AHTを最適化して業務効率をアップしよう

AHTを最適化することによって、時間に余裕が生まれ、その時間を別の応対にあてることで応対件数の増加や応対品質の向上も期待できます。これによってオペレーターのモチベーションもアップし、顧客満足度が向上して売上・営業成績向上につながっていくことも、AHT管理で生まれる「好循環」といえるでしょう。

しかし、コンタクトセンターの環境を変えることなく、オペレーターだけにこれを求めていては、過剰な負担がかかり、応対品質の低下やオペレーターのストレス増を引き起こしてしまうおそれがあります。最近では、問合わせ内容の高度化・多様化が進み、複雑な問合わせも多いので、一概にATTが短ければ短いほど良いとはいえませんが、AHTをもとに人員配置やチャネルの見直しを行い、ATTの最適化を行うことが必要です。

顧客の声に耳を傾けながら、応対のスピードを早め、事後処理をスムーズにするためにはコンタクトセンター向けCRMシステムの導入がおすすめです。電話、メール、チャットなど様々なチャネルでの応対が可能になるだけでなく応対履歴やFAQを素早く検索でき、スムーズな解答が可能になります。

AHTの短縮を支援するコンタクトセンター向けCRMシステムはFastHelp

また、コンタクトセンター用、顧客用のFAQ作成にはFAQナレッジシステムの導入がおすすめです。コンタクトセンターに集まる声を蓄積、管理するだけでなく、FAQ作成と検索、他部署への連結にも便利です。

AHTの短縮を支援するFAQナレッジシステムはFastAnswer

まとめ

生成AI・CRM・FAQ・チャット・音声応答・

IVRなどの機能を組合せ自由!

申込後すぐにご案内

情報収集中のお困りごとのご相談から

この記事をシェアする

業務・サービス品質を新次元へ導く機能をご紹介

導入企業の成果と効果事例を収録

お困りごとのご相談から